Introducción:

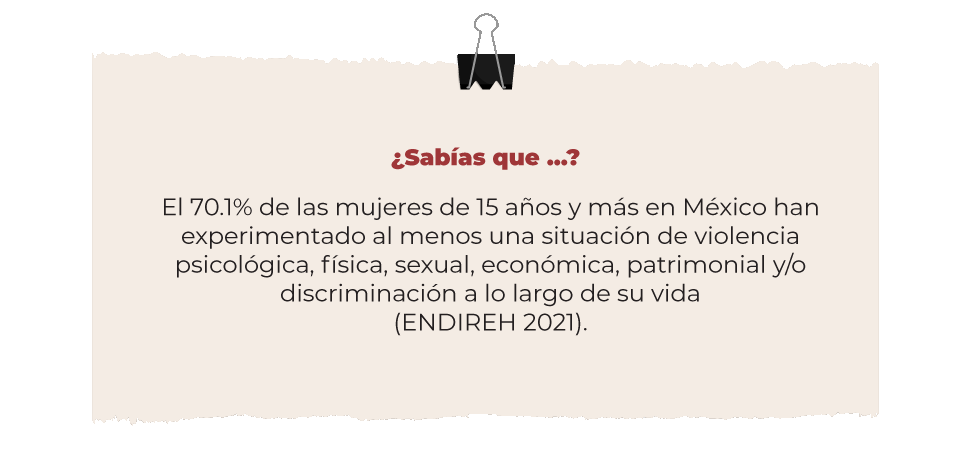

En México, desde hace varios años, vivimos en un contexto de violencia generalizada que afecta a hombres y a mujeres. Sin embargo, la violencia que viven las mujeres tiene características, causas y consecuencias específicas asociadas a su género. Por tanto, en esta Unidad comprenderemos los elementos que definen su especificidad y las dimensiones de su ocurrencia a nivel nacional e internacional.

Objetivo:

Comprenderás los elementos que definen la violencia contra las mujeres.

Contenido:

- Tema 1 ¿Cómo se define la violencia contra las mujeres?

- Tema 2. ¿Sólo ocurre en México?

Es común escuchar o leer sobre la violencia contra las mujeres (VCM). Sin embargo, este tema no siempre fue tan relevante. La violencia específica que experimentan las mujeres se puso en el debate público gracias a los movimientos nacionales e internacionales de mujeres y feministas que le dieron nombre a una serie de "malestares" que se identificaron como producto de la opresión de género. A medida que las mujeres buscaban obtener la igualdad y el reconocimiento de sus derechos, los obstáculos a los que se enfrentaban hicieron evidente que la VCM “no era el resultado de actos individuales de mala conducta realizados al azar, sino que estaba profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad entre las mujeres y los hombres” (ONU, 2006).

Esto significa que la VCM está arraigada en los condicionamientos de género. El género se refiere a las construcciones sociales y culturales asociadas con ser hombre o mujer; es decir, lo que se espera del comportamiento, apariencia, actitudes y relaciones entre unas y otros. (aprenderás sobre el género más adelante). Por lo tanto, la VCM se relaciona principalmente con aspectos como:

Es importante que recuerdes que todas las mujeres tienen el derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Por lo tanto, la VCM es una violación a sus derechos humanos.

Pero, entonces ¿cómo se define la violencia contra las mujeres?

Desde hace más de 30 años, el Sistema de Naciones Unidas adoptó diversos instrumentos jurídicos internacionales con los cuales se logró reconocer un conjunto de derechos para equilibrar el estatus jurídico de las mujeres y establecer las responsabilidades de los Estados para su atención y garantía. Entre estos instrumentos destacan:

La CEDAW es considerada la “Carta Internacional de Derechos Humanos de la Mujer”, ya que integra el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales, civiles, políticos y económicos fundamentales para las mujeres, prohibiendo su discriminación en todas las esferas de la vida social.

Te invitamos a revisar el documento completo aquí.

Esta Declaración fue el primer instrumento a nivel internacional en abordar explícitamente la violencia contra las mujeres y creó un marco para la acción nacional e internacional.

Te invitamos a revisar el documento completo aquí.

Esta Convención fue creada para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en sus relaciones, hogares y en los espacios públicos; en su artículo 1° define la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Te invitamos a revisar el documento completo aquí.

A partir de la ratificación de estos instrumentos por parte del Estado mexicano, en nuestro país se han adoptado un conjunto de leyes para reconocer y normar el derecho a la igualdad. Como parte de este proceso, el reconocimiento de la violencia basada en el género quedó establecido no sólo como un derecho a una vida libre de la misma, sino como un acto que además genera discriminación. De ahí que jurídicamente ambas nociones (violencia y discriminación) hayan quedado estrechamente vinculadas.

En consonancia con la ratificación de los instrumentos jurídicos internacionales, en el 2007, en nuestro país se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (2007) y su Reglamento (2008), los cuales establecen las bases para la coordinación entre los distintos niveles y órdenes de gobierno para prevenir, atender,sancionar y erradicar la VCM.

La importancia de los cuerpos normativos, tanto a nivel internacional como nacional, radica en su contribución a la definición de dicha violencia. A continuación, te invitamos a revisar las siguientes definiciones sobre violencia contra las mujeres para identificar los elementos comunes, los cuales serán desarrollados posteriormente y cuya comprensión nos facilitará detectarla.

ONU Mujeres la define como:

La Recomendación 35 de la CEDAW señala que esta violencia es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”. Con base en ello la LGAMVLV define la VCM como:

Como pudiste observar, las definiciones tienen elementos comunes. A continuación, revisaremos cada uno de ellos:

El primer componente de la definición es el que plantea que la violencia es resultado tanto de “acciones como de omisiones”. Nos resulta más fácil identificar la violencia cuando ésta implica una acción porque refiere a “un hacer”: un ACTO que puede ser físico, psicológico, económico, moral, entre otros. Pero la violencia puede ocurrir por aquello que NO SE HACE O SE OMITE, especialmente cuando se trata de la responsabilidad de actuar por parte de las autoridades, o bien, del cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, de los cuidados.

Retroalimentación

La actividad anterior muestra que la VCM es un asunto complejo, que puede ser difícil de identificar porque hay un conjunto de comportamientos que pueden ser considerados “normales” pero que, en realidad no lo son y cuando los vemos con los lentes de género, los reconocemos como hechos violentos. A este proceso se le conoce como NORMALIZACIÓN de la violencia y nos advierte de la necesidad de romper prejuicios y observar la violencia en el contexto que ocurren, reconociendo tanto los significados explícitos como aquellos invisibles o en apariencia “ausentes”.

Como ya se indicó, lo específico de esta violencia es su relación con el género, es decir con la forma en que somos, vivimos y actuamos como mujeres u hombres. Veamos con mayor precisión a qué nos referimos:

El género se refiere a las construcciones sociales que están asociadas con ser hombre o mujer. Se manifiesta en diversos aspectos como la apariencia, las actitudes, la dinámica en las relaciones, las funciones sociales o roles que cumplen y los espacios que ocupan las personas, de acuerdo al género que se les asigna.

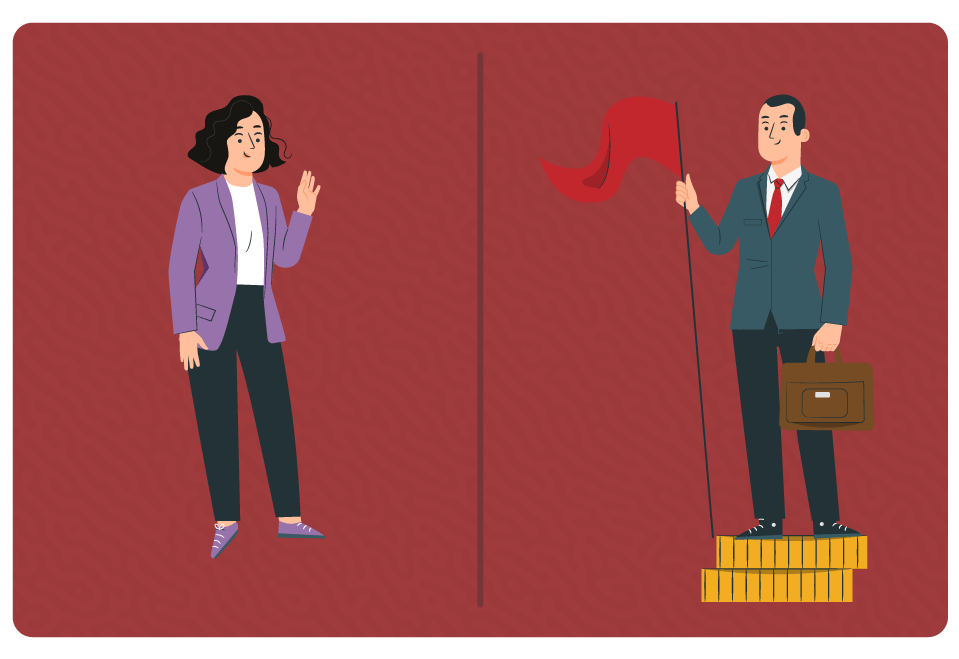

Las diferencias entre hombres y mujeres han sido consideradas válidas socialmente para establecer relaciones desiguales de poder, al tiempo que jerarquiza las oportunidades y capacidades de cada persona. En ese sentido, el género es una categoría clave que permite explicar cómo estas diferencias han sido traducidas en desigualdades.

Si bien es cierto, hombres y mujeres están sujetos a un mandato social que les exige comportarse y actuar de determinada forma, éste se vive de distintas maneras. Los modelos de feminidad y masculinidad definidos socialmente justifican la discriminación que enfrentan las mujeres, la cual se basa en la falsa creencia de que existe una inferioridad natural respecto de los hombres. Como sociedad, buscamos encontrar coincidencia entre la expectativa y la realidad, y cuando no la hay se producen fenómenos como la discriminación, la exclusión y la violencia.

Asimismo, los modelos de feminidad y masculinidad definen un sistema de relaciones en el que los hombres detentan la autoridad y el poder y es donde se anidan las causas de los conflictos que producen la VCM. Por un lado, se encuentran los celos y el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres como forma de decidir sobre “la descendencia”. Por otro lado, las disputas por los ingresos económicos y el control del patrimonio. Por último, las diferencias de opinión sobre la educación de los hijos e hijas, y a las diferencias en la forma de entender la libertad personal de quiénes conforman una relación filial.

Estas, entre otras razones, muestran que la VCM es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de las mujeres” (ONU, 1994).

La masculinidad se refiere al significado social de la hombría, que se construye y define social, histórica y políticamente, en lugar de estar determinada biológicamente. Hay muchas definiciones construidas socialmente sobre qué es ser hombre, estas pueden cambiar con el transcurso del tiempo y dependiendo del lugar. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse o se espera que lo haga en un contexto determinado (UN Women, s.a).

Se han definido distintas formas de masculinidad, pero la llamada masculinidad “hegemónica”, “normativa” o “culturalmente esperada” es la más común. Esta se relaciona de forma muy estrecha con la VCM porque valora y alienta el ejercicio de poder sobre quien considera en desventaja o con mayor vulnerabilidad, promueve la resolución de conflictos con violencia, pide a los hombres no expresar sus emociones, entre otras cosas.

Como puedes ver, los modelos de masculinidad y feminidad son relacionales porque existen en referencia a una división del mundo en dos formas de ser que se consideran opuestas y mutuamente excluyentes, lo femenino y lo masculino. En este marco de relaciones, la violencia contra las mujeres ha quedado establecida como parte de las potestades del ”poder masculino” cuya autoridad quedó cifrada en el contrato conyugal y se reedita de muchas maneras y en otros ámbitos de la convivencia social. Por ejemplo, para controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, así como su autonomía para tener libertad, o sus recursos económicos y por supuesto decisiones y tiempo para dedicarse a otras actividades que no sean el trabajo doméstico y el cuidado de los y las hijas. La resolución de los conflictos que suscitan estas disparidades de poder provoca violencia, misma que ha sido legitimada de múltiples maneras en el sentido común, las normas y las leyes.

(Da clic en las flechas para cambiar de canción)

Estas canciones son conocidas, y cantadas por mucha gente en México. Es importante analizar e identificar elementos de la cultura popular, como estos, que normalizan la violencia, la discriminación y la desigualdad en la que se encuentra las mujeres.

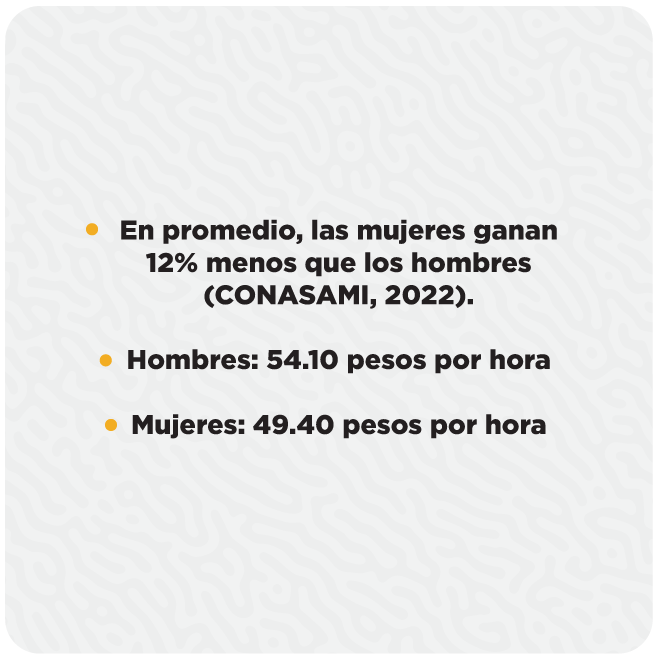

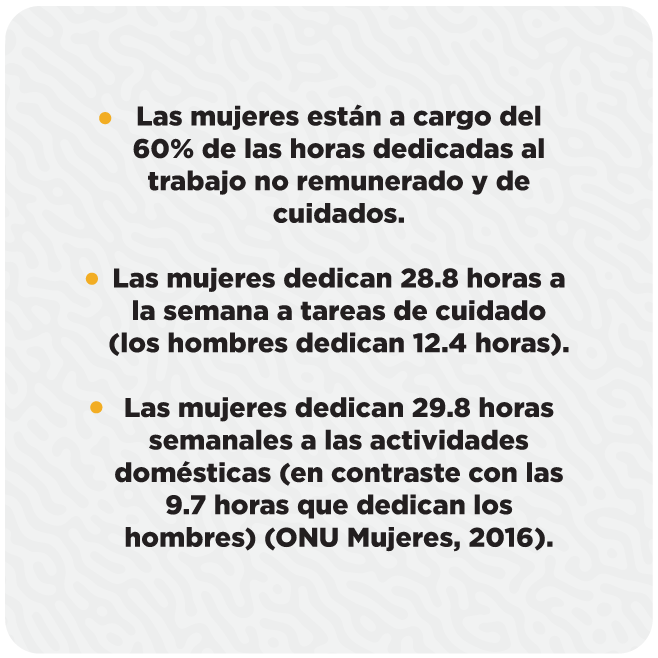

Además, se debe considerar que los modelos de feminidad y masculinidad se construyen, reproducen y transmiten de generación en generación y se reflejan en la manera en que se dividen los trabajos socialmente aceptados para mujeres y hombres, así como los salarios de estos trabajos. Esta división establece no sólo diferencias entre hombres y mujeres, sino también desigualdades que influyen en las oportunidades para el desarrollo personal: por ejemplo, las mujeres tienen una mayor carga de trabajo y reciben menos ingresos. Esto es clave cuando hablamos de VCM porque las desigualdades económicas que afectan a las mujeres y la discriminación reducen su capacidad para actuar y tomar decisiones incrementando su vulnerabilidad a la violencia (ONU, 2006).

Como pudiste ver en el video, estas desigualdades afectan a las mujeres, tanto en lo personal como en lo profesional y en las distintas etapas de su vida. En México, estas desigualdades pueden observarse en distintos aspectos. Te invitamos a revisar los siguientes ejemplos:

En conclusión, las desigualdades económicas, jurídicas, de participación política y de tiempo, entre otras, son el caldo de cultivo de las disparidades de poder entre hombres y mujeres. Disparidades que suelen traducirse para los hombres en reforzamiento de su condición de dominio y para las mujeres en situaciones cotidianas de subordinación y vulnerabilidad que operan como factores propicios para someterlas a distintas formas de violencia.

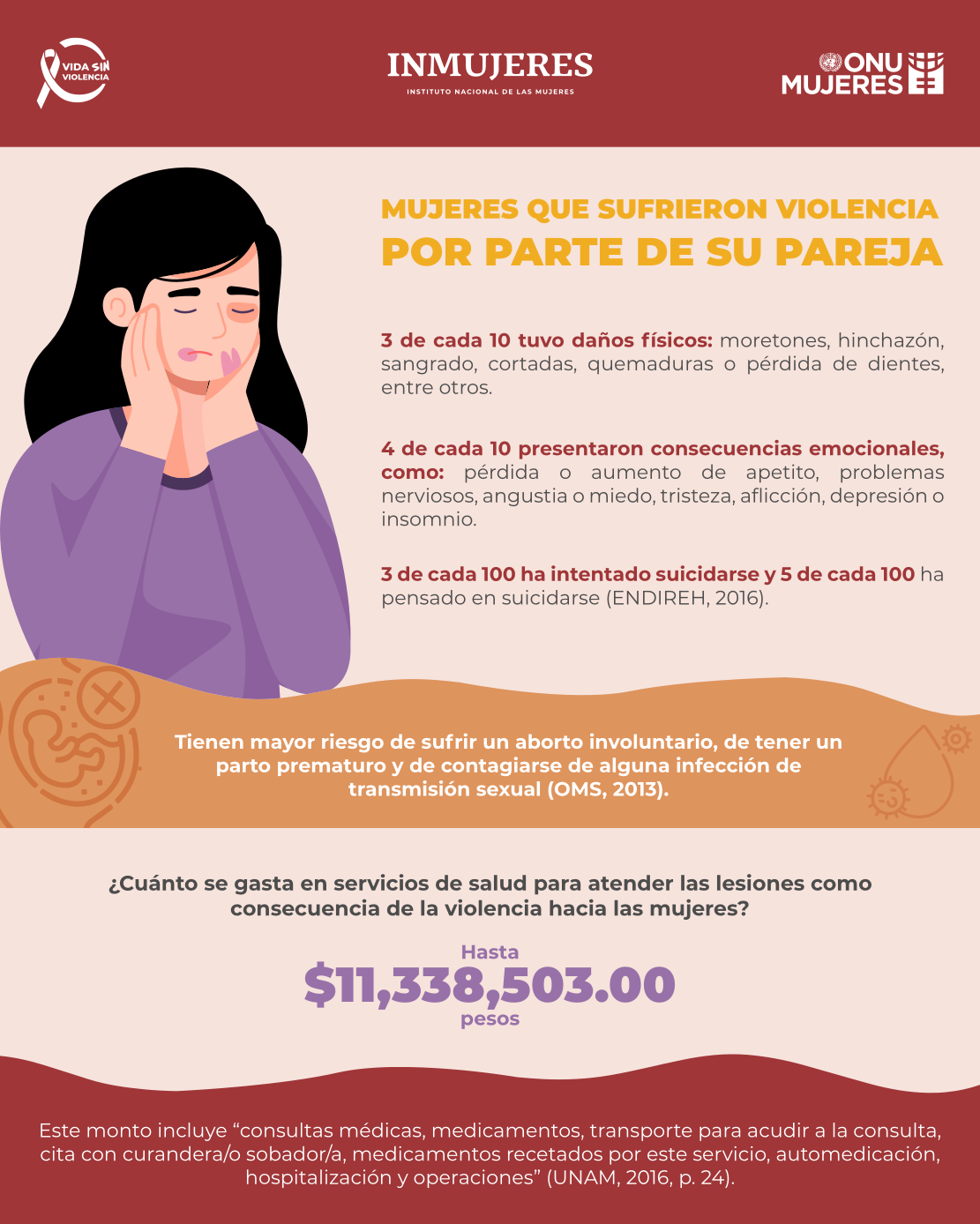

La violencia contra las mujeres no pasa inadvertida. Todas sus manifestaciones causan algún tipo de daño o sufrimiento, que es indispensable reconocer para valorar su impacto y prever las formas de reparación. Es muy importante resaltar que la violencia afecta tanto a víctimas directas (las mujeres que sufren la violencia), como a víctimas indirectas (hijas, hijos, familiares, entre otras personas cercanas), aunque quien la ejerza no tenga la intención de hacerlas sufrir.

En muchas ocasiones, quienes cometieron un acto u omisión de violencia contra las mujeres intentan deslindarse de su responsabilidad diciendo que no era su intención o que no tenían el conocimiento de que esa conducta era violenta. Sin embargo, no por ello dejan de ser responsables. Además, debemos recordar que, debido a la normalización de la violencia, en muchas ocasiones las mismas mujeres y niñas que son víctimas o sobrevivientes no se asumen como tal. Por ello, es muy importante informarnos y sensibilizarnos sobre este tema para detectarla a tiempo y no revictimizar a quienes la padecen.

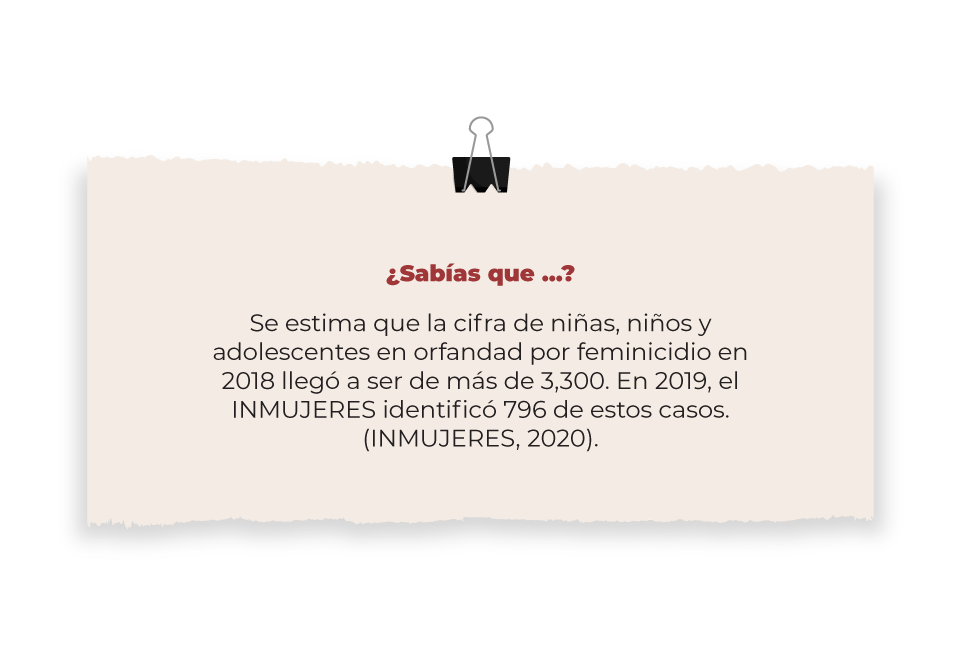

Como se observa, la VCM causa daños en diversos aspectos de la vida de las mujeres. Asimismo, estos daños se pueden presentar de manera simultánea. No se trata de expresiones de violencia inconexas, están interrelacionadas entre sí y forman parte de un continuum de violencia que se ejerce hacia ellas de manera cotidiana y sistemática en todos los ámbitos de su vida, tanto en el espacio privado como en el público. En el extremo de ese continuum se encuentra la violencia feminicida, la cual tiene como base situaciones estructurales y sociales en las que la seguridad de las mujeres y las niñas no está garantizada por parte del Estado. Esto se debe a que no ataca ni elimina las condiciones de desigualdad que vulneran su acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la libertad de expresión, de movilidad y al acceso a una vida libre de violencia. (ONU Mujeres, INMUJERES y CONAVIM, 2020)

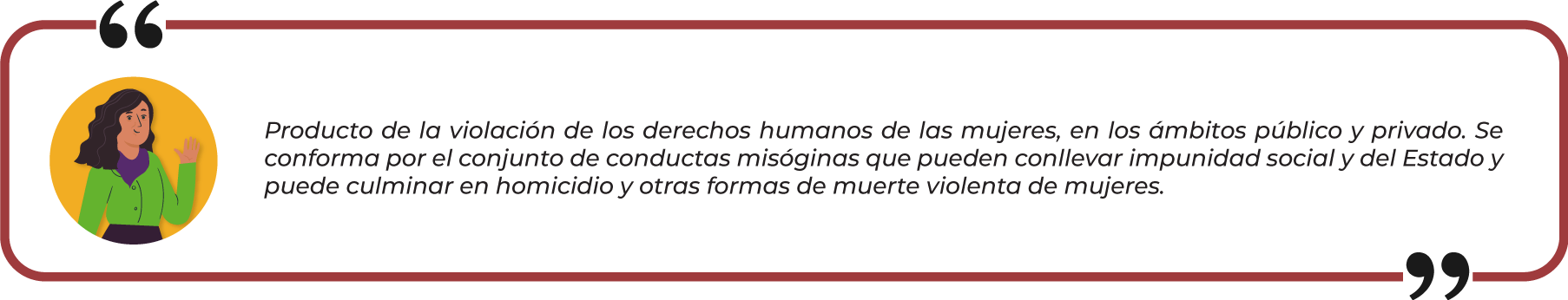

De acuerdo con la LGAMVLV, la violencia feminicida es:

A continuación te mostramos algunos datos sobre las consecuencias de la VCM en México:

La probabilidad de sufrir violencia severa en la pareja es casi 3 veces mayor para quienes padecieron violencia no severa en la infancia y hasta 5 veces mayor si fue severa (Ávila-Burgos et al., 2014). La probabilidad de que las mujeres sufran alguna forma de violencia (psicológica, económica, física o sexual) es del 81% si al marido le pegaban “muy seguido” cuando era niño frente al 41% si no le pegaban, y del 65% si en la infancia fue testigo de golpes entre miembros de su familia en comparación con el 47% si no fue el caso (Medina et al., 2006 a partir de la ENDIREH, 2003).

La violencia contra las mujeres supone enormes costos directos e indirectos para las supervivientes, las personas empleadoras y el sector público por lo que se refiere a los gastos en materia de salud, policía, servicios jurídicos/legales y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales y de productividad.

Un estudio realizado por la UNAM encuentra que, en 2015, la violencia contra las mujeres implicó un costo del 1.4% del PIB -que en términos absolutos son $245,118,266,538 pesos. Este dato corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, a los ingresos que dejaron de percibir las mujeres por motivos de feminicidios registrados en el año 2013, así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar, al gasto en mantener los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por motivos de violencia familiar en 2015 y a los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres (UNAM, 2016).

La participación del personal del servicio público, especialmente de las y los policías, del personal ministerial, del sector salud, de instituciones educativas y todas aquellas personas que tienen contacto y/o atienden a víctimas de la violencia es muy importante para prevenir y reconocer las situaciones de violencia que experimentan muchas mujeres. Su actuación es esencial, ya que por sus funciones pueden detectar riesgos, canalizarlas a servicios especializados de atención psicológica, servicios médicos, jurídicos, para asesoría o protección inmediata o bien, la identificación de acciones que reparen el daño.

Actualmente, contamos con legislación especificada e instrumentos especializados para prevenir, atender y sancionar la violencia que enfrentan las mujeres, como por ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en la cual se establecen las competencias que el personal del servicio público tiene anta casos de VCM. Esta información la abordaremos en las siguientes unidades, mientras tanto, te invitamos a reflexionar en la siguiente actividad.

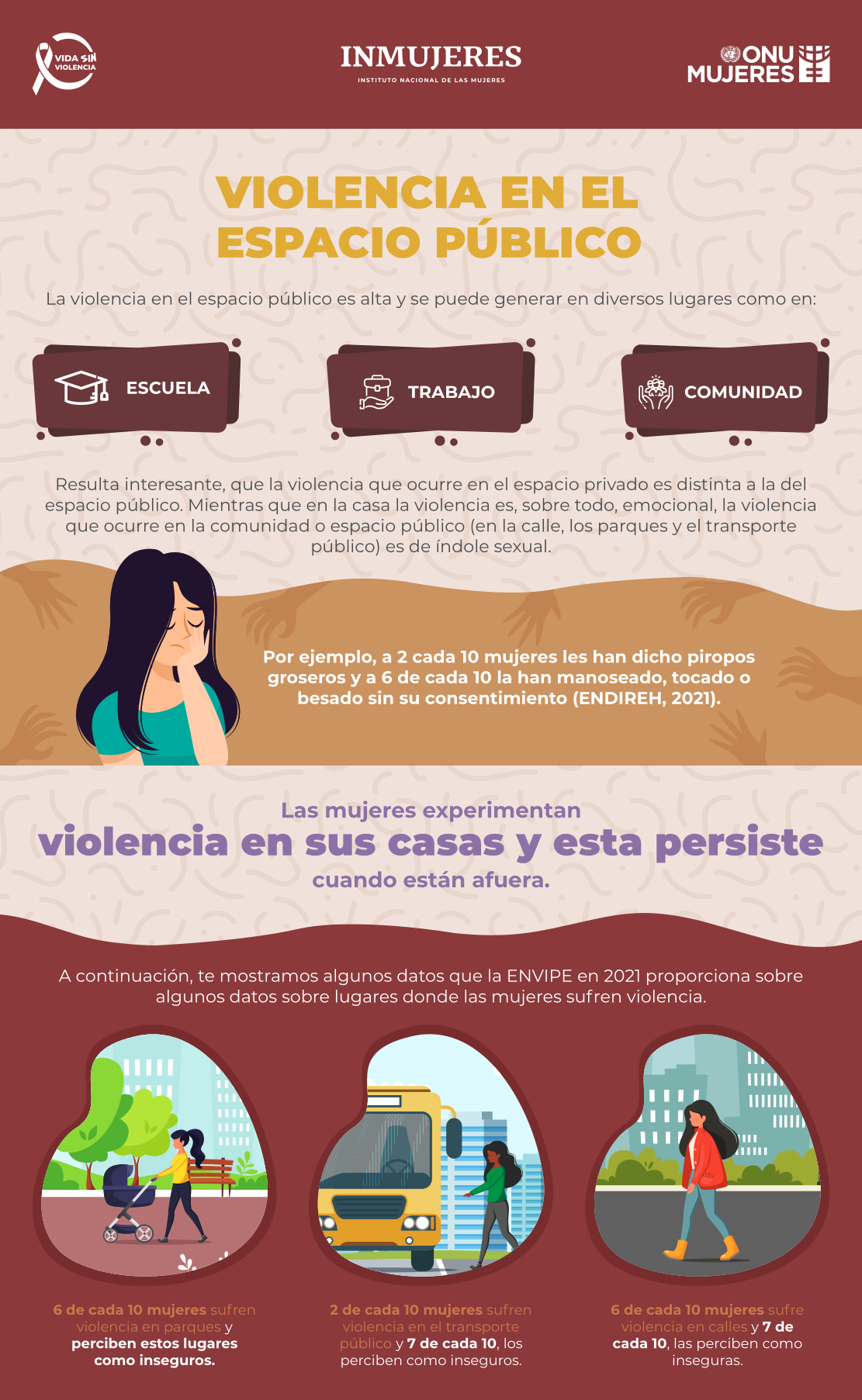

El cuarto componente tiene relación con lo público y lo privado. Esto es importante porque hace referencia a los espacios en los que la VCM ocurre.

Cuando hablamos de lo privado nos referimos a aquellos espacios que tienen lugar en la esfera más íntima de una persona: la casa. Por ejemplo, la violencia familiar y de pareja. Aunque podríamos pensar que únicamente en el espacio privado ocurre la violencia, lo cierto es que también ocurre en lo público: en el trabajo, en la escuela, en la calle, en los transportes públicos, en los parques, entre otros lugares a los que cualquier persona puede acceder y circular sin restricciones.

Tanto el espacio privado como el público están regulados por el Estado. Sin embargo, algunas personas consideran que la violencia, cuando ocurre en casa, no tendría que ser atendida o sancionada por las instituciones bajo las siguientes creencias:

Dichas creencias atentan contra las personas, sus derechos humanos y contra todo el marco legal vigente; pues en éste se ha incorporado que las instituciones tienen la obligación de intervenir, no sólo cuando se ponga en riesgo la vida de una mujer, esté donde esté, sino cuando experimenten cualquier tipo de violencia en los diversos contextos interacciónales. Por tanto, es importante prevenir que la violencia suceda, pero también que escale y cause daños cada vez más graves.

Por ejemplo, en México el mayor porcentaje de la VCM es la violencia de pareja (4 de cada 10). Esto se volvió aún más evidente con su aumento durante la pandemia, debido en parte, a que incremento el tiempo de interacción en los espacios habitacionales cerrados. A partir de las indicaciones de quedarse en casa para evitar los contagios de COVID-19, las llamadas de emergencia al 9-1-1 relacionadas con la solicitud de ayuda por VCM durante el 2020 aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior (de 197,693 a 260,067 llamadas) (INMUJERES, 2021).

A continuación te proporcionamos datos de la prevalencia de las violencias que existen contra las mujeres en el espacio público:

Los datos presentados visibilizan la necesidad de que las acciones de prevención y atención sean operadas en diferentes patrones y áreas/espacios, debido a que las mujeres viven violencia en su casa y en la calle.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) define la discriminación contra la mujer como:

Aunque en la CEDAW no se menciona de manera explícita la VCM, en la Recomendación General 35 se destaca que la discriminación provoca violencia, ya que esta es una violación a sus derechos humanos y acentúa estereotipos y prejuicios que perpetúan los roles de subordinación de las mujeres y encasillan a ciertos grupos sociales. Es decir, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación “basada en su género” que experimentan en diversos ámbitos y aumenta su vulnerabilidad ante la violencia.

Como se indicó, la violencia discrimina porque su padecimiento restringe el ejercicio de derechos humanos fundamentales para las mujeres, por ejemplo, acceder al trabajo, a servicios de salud, a caminar o andar por las calles con libertad e incluso el derecho a la vida.

El hecho de que las mujeres reciban salarios menores que los hombres o tengan menor participación en el mercado laboral, implica que no tengan independencia económica debido a que no tienen ingresos o estos son muy bajos. En consecuencia, dependen económicamente de su pareja y, por lo tanto, son más vulnerables de sufrir violencia económica (según la LGAMVLV, es toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas […]”) y se enfrentan a mayores obstáculos para salirse de su casa porque no tiene recursos para vivir solas.

Cuando hablamos de violencia contra “las mujeres” y, por lo tanto, de discriminación, debemos considerar que las mujeres no son un grupo homogéneo: no todas tienen la misma edad o ingresos; algunas mujeres son indígenas; algunas tienen alguna discapacidad; también hay mujeres migrantes o refugiadas y otras que nunca han salido de su ciudad o pueblo; también hay mujeres bisexuales, lesbianas, heterosexuales. Estas diferencias afectan las experiencias de las mujeres.

Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones que se entrecruzan como: la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores (ONU Mujeres, 2017). Esto fortalece el sistema patriarcal, acentúa la vulnerabilidad de las mujeres, desprovee de recursos, limita sus capacidades e impide el ejercicio de sus derechos, aumentando su exposición a diversas formas de violencia (ONU Mujeres, 2021). A estas intersecciones se suma la impunidad, la aceptación social de la violencia (o normalización) y la falta de prevención de la VCM.

Es decir, que las vivencias y significados de ser mujer si bien pueden ser muy similares entre muchas mujeres por su condición de género, también están determinadas por otras condiciones como el nivel económico, educativo, o cualquier otra identidad o pertenencia social.

Como puedes ver en el video, la experiencia de ser mujer varía entre las distintas mujeres. Esto implica que la VCM tiene que mirarse desde una perspectiva interseccional que considere todas estas experiencias.

Todas y todos tenemos el derecho a la no discriminación. Este derecho puede ser entendido como una herramienta que permite proteger a las personas de que resulten privadas o excluidas del goce de sus derechos. Lo que hace el derecho a la no discriminación es reconocer que, históricamente, la privación y exclusión no ha sido “pareja”: no ha sido contra toda la población, sino que ha tendido a recaer sobre ciertas personas, sobre ciertos grupos, por ciertas razones. El género es una de ellas.

Como servidoras y servidores públicos es importante entender las distintas formas de discriminación y, sobre todo, que estas afectan de distinta manera a cada mujer. Esto resulta clave para, reconocer que la VCM también es una forma de discriminación hacia ellas. Asimismo, es importante entender que la violencia vulnera, desprovee de recursos, limita la capacidad de toma de decisiones y el ejercicio de los derechos de las mujeres.

En síntesis, la VCM:

- Es una acción o una omisión con efecto dañino en la vida de las mujeres.

- Sucede a partir de las construcciones de género.

- Causa daño o sufrimiento en uno o diversos aspectos de la vida de las mujeres.

- Ocurre en la casa y en los espacios públicos.

La discriminación:

- Provoca desigualdades y perpetúa la violencia.